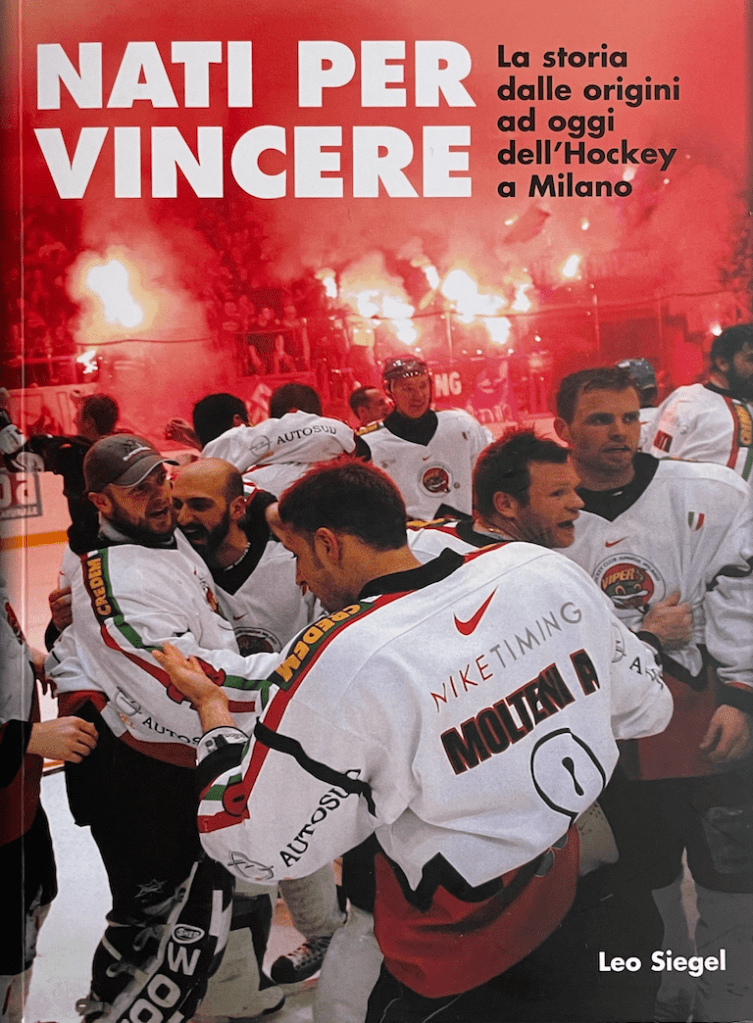

È stato il periodo più vincente della storia moderna dell’hockey milanese, e lui ne ha fatto parte così profondamente che le bacheche personali e di squadra quasi si sovrappongono. E non sono vetrinette da poco, ma scrigni con cinque scudetti, coppe e supercoppe: la squadra sono i Vipers, e l’ospite di Milano Hockey City è Andrea Molteni.

PRIMO PERIODO: Vincere a Milano

Come sei entrato in contatto con l’hockey?

Ho iniziato a 5 anni, insieme a mio fratello (Matteo Molteni, ndr), e sono rimasto a Como per tutte le giovanili, ad eccezione di un anno all’estero durante il Liceo. Ho partecipato al Mondiale U20 con la Nazionale guidata da Adolf Insam, proprio l’anno prima della nascita dei Vipers.

È stato lui a portarti a Milano?

Milano arrivava dall’esperienza in Francia e aveva più che altro giocatori stranieri, perciò Adolf ha coinvolto alcuni giovani che già conosceva: io, mio fratello, Alessandro Rotolo, che arrivavamo da Como, eravamo i più locali, ma c’erano anche altri italiani sempre provenienti dalla Nazionale U20. Appena formato, il gruppo ha trovato subito alchimia e perso solo in finale contro l’Asiago.

Da qui, solo successi: la tua carriera hockeystica è praticamente sovrapposta alla storia dei Vipers, uno dei periodi più ricchi di trofei nella storia dell’hockey milanese. Andiamo con ordine: 2001/02, che cosa ti è rimasto di quella stagione trionfale?

Soprattutto l’entusiasmo: ci sono stati i primi cambiamenti, sono arrivati giocatori importanti come Beattie, Lefebvre e Muzzatti, si respirava un clima positivo. E infatti abbiamo subito raggiunto grandi risultati: il primo scudetto, la supercoppa, la cavalcata in Continental Cup.

Per non parlare della gloria personale!

Ho avuto l’onore di tirare il rigore decisivo in semifinale, che è stato l’highlight della corsa playoff. Me lo ricordo bene: avevo avuto una discussione con Adolf proprio qualche giorno prima e lui, chissà se proprio per via di quell’episodio, mi aveva scelto come quinto rigorista contro l’Asiago. Ho perso anche il controllo del disco mentre pattinavo, ma è andata bene!

Negli anni successivi, la storia si ripete, anche se la stagione 2004/2005 è stata piuttosto particolare.

L’anno del lockout NHL è stato sicuramente irripetibile e difficile da immaginare oggi. Erano arrivati Rob Di Maio dai Dallas Stars, Craig Adams dai Carolina Hurricanes, Niklas Sundstrom dai Montreal Canadiens. Abbiamo vinto Scudetto e Coppa, e di nuovo fatto bene in Continental, però il nucleo del gruppo non era cambiato, tanto che poi abbiamo vinto ancora nel 2005/2006 senza gli NHLers.

Com’era il rapporto fra la città e l’hockey in quegli anni?

C’era grande vicinanza fra la squadra e i tifosi: l’hockey è uno sport talmente coinvolgente, slegato da grandi interessi economici, che la comunità ama davvero molto lo sport in sé, dai giocatori ai tifosi.

I tifosi del Milano si sono guadagnati una reputazione eccellente: com’era quel clamore visto dal ghiaccio?

I tifosi cantavano dal primo all’ultimo minuto. Ci seguivano anche in trasferta. Lo stadio era pieno, le persone si accalcavano anche fuori, durante le Finali c’era un’energia veramente difficile da raccontare.

Questo è sicuramente un aspetto che si fa fatica a trovare nella vita successiva all’hockey: avere tutta quella gente che ti supporta, che ti incita senza sosta.

Ricordo una coppia di tifosi che ha iniziato a portare il figlio alle partite praticamente appena nato: l’ho incontrato di nuovo proprio poco tempo fa, nel frattempo è diventato un giocatore di hockey.

Come avete vissuto quegli anni così intensi e vincenti dentro lo spogliatoio?

È stato un periodo fantastico, eravamo giovani e vivevamo tutto con un forte spirito di gruppo: la squadra è cambiata nel tempo, ma non quell’atmosfera speciale che ci ha accompagnato sin da principio, così i nuovi innesti si univano a chi già c’era senza difficoltà.

Sei rimasto in contatto con qualche vecchio compagno?

Con tutti! E da sempre. Chitaroni, Busillo, Beattie vengono spesso a trovarmi, c’è sempre un’occasione per vedersi, ma in generale mi sento veramente con tutti. Scherziamo, ogni tanto organizziamo un revival party o un torneo. Lo scorso anno ci siamo ritrovati anche per motivi molto meno felici, quando è mancato Leo Insam.

Negli sport di squadra rimani legato a vita, fra quei Vipers ci sono i miei amici più cari. E quando ci ritroviamo oggi, la chimica non è cambiata: dopo un minuto, ti sembra che non siano passati tutti questi anni.

Sono certamente d’accordo, ma è ugualmente emozionante sapere che dei pluri-campioni d’Italia siano ancora così legati fra loro a distanza di anni! Quanti anni? Esattamente diciotto: metto l’accento sul 2006 perché è un anno fondamentale per Andrea, fra Vipers, Nazionale e…

SECONDO PERIODO: L’intenso 2006

Abbiamo parlato di squadra, tifosi, città, ma anche nominato diverse volte tuo fratello Matteo, ed è piuttosto ovvio dato che avete condiviso tutta la carriera hockeystica. Com’era giocare in linea con un fratello gemello?

Io e Matteo abbiamo sempre giocato insieme, fra di noi c’erano degli automatismi che non si possono insegnare. E per di più eravamo complementari: lui era un centro tecnico, io un’ala opportunista. Quando hai quel tipo di chimica, riesci a sviluppare meglio le tue competenze perché sai che quello che ti manca lo metterà l’altro.

Nel corso degli anni a Milano siamo cresciuti come giocatori, avevamo anche più responsabilità, il ruolo in squadra è diventato sempre più rilevante.

E avevamo trovato un’ottima alchimia di linea prima con Sasha Meneghetti, che chiamavano il terzo gemello, e poi con Dino Felicetti: lui era giocatore di esperienza, di peso, di posizione, e riusciva a farci girare molto bene esaltando la nostra velocità e l’esser dei gran lavoratori. A livello di alchimia, ci sentivamo la linea perfetta.

Tra l’altro, tutti e tre eravamo le riserve del team Olimpico 2006, anche se purtroppo non siamo potuti andare nel Villaggio.

Eccoci alle Olimpiadi 2006: immagino fosse un tema molto presente nelle conversazioni fra compagni.

Sì, fra di noi se ne parlava tutti i giorni, hanno fatto bene al movimento negli anni precedenti al 2006. Da diverso tempo c’era un percorso per noi atleti che eravamo nel giro della Nazionale, sapendo che l’Italia sarebbe stata sicura presente come Paese ospitante. Ero parte di quel gruppo, e mi è dispiaciuto non aver giocato a Torino.

Capisco, però nel 2006 non ci sono state solo le Olimpiadi, ma anche il Mondiale a Riga, dove invece eri parte del team. Come lo hai vissuto?

In partenza c’era un po’ di delusione da parte mia: i Mondiali erano appena due mesi dopo le Olimpiadi, il resto del gruppo era praticamente lo stesso. E si è aggiunto anche il fatto che mio fratello non avrebbe partecipato perché impegnato al di fuori dell’hockey.

Invece, si è rivelata un’esperienza molto positiva per me!

Al Mondiale arrivavo con la giusta esperienza, un ottimo livello di forma fisica e soprattutto una tranquillità mentale che mi ha permesso di godermi il momento al massimo. E di conseguenza ho giocato bene e molto: contro la Svezia campione Olimpica ero in prima linea con Cirone e capitan Busillo.

Una bella soddisfazione!

E poi portare la maglia della Nazionale, sentire addosso tutto ciò che rappresenta, o ascoltare l’inno suonato per te e i tuoi compagni, è un onore, un ricordo di cui vado fiero.

È stato un bel Mondiale insomma, un modo per chiudere all’apice.

Ecco, ricapitoliamo il tuo 2006: sei passato dalla delusione per non aver partecipato alle Olimpiadi alla grande soddisfazione del Mondiale di Riga, con in mezzo l’aver fatto la storia con il quinto Scudetto consecutivo dei Vipers, e prima ancora una Coppa Italia. Tutto in sei mesi. E poi hai smesso.

Io e mio fratello avevamo già deciso da tempo che quello sarebbe stato il nostro ultimo anno: ci eravamo laureati nel 2004 e ci eravamo dati l’anno olimpico come traguardo della nostra carriera sportiva, per poi cambiare vita professionale, e così è stato.

A 26 anni eravamo probabilmente al nostro picco e avremmo potuto sicuramente andare avanti per altre 4/5/6 stagioni, però dal punto di vista lavorativo è stata la scelta giusta: cominciando più tardi non sarei stato in grado di portare avanti l’attività di famiglia, di cui ora sono a capo, né altri miei progetti che sono nati proprio poco dopo.

TERZO PERIODO: Un futuro da ricostruire

Abbiamo parlato di Olimpiadi, e ormai mancano meno di due anni a MilanoCortina 2026. Come sta andando l’avvicinamento?

Sento tanti discorsi sui palazzetti e sul centro federale: considerando che diverse strutture vanno realizzate o sistemate, mi auguro che una diventi il palazzetto di Milano e rimanga dopo le Olimpiadi.

Il tema degli impianti è centrale, ma non è l’unico. C’è un substrato di tanti appassionati a Milano: l’aspetto più importante è capitalizzare sull’effetto economico e mediatico che verrà generato dalle Olimpiadi, come è stato con Torino.

In particolare di che cosa ci sarebbe bisogno più immediatamente per far ripartire l’interesse per l’hockey in città?

Fondamentale è lavorare sul settore giovanile, ad esempio coinvolgendo le scuole, come succede in Svizzera. Poi certamente avere una squadra aiuterebbe i giovani ad avere un modello a cui puntare, ma questo può essere un passaggio successivo.

Un palazzetto, un settore giovanile, una squadra: non sarà facile. Mi dici una ragione per essere ottimisti sul futuro dell’hockey a Milano?

C’è un movimento da ricreare, e questo significa che, a fianco della spinta delle Olimpiadi, servono investimenti e pazienza, non c’è dubbio. Però se già si trovasse una quadra sul palazzetto sono sicuro che le cose andrebbero avanti da sole: l’hockey è uno sport talmente appassionante che in una grande città come Milano troverebbe di certo un nuovo pubblico.

Abbiamo di fianco un esempio piuttosto virtuoso, Varese.

Il palazzetto di Varese è sempre pieno: per le partite e per il pattinaggio, la sera e nei weekend. Non c’è solo il professionismo, si è proprio ricreato un movimento intorno al ghiaccio.

Sì, è sicuramente un bell’esempio, sostenuto da tanti ex atleti che vivono ancora lì e sentono l’orgoglio della città. A Milano non c’è un gruppo di ex giocatori, la squadra è sempre stata meno legata al territorio. E per la verità, anche a Como si è un po’ persa la continuità.

Anche lì per un tema di palazzetto, mi pare di capire.

Il palazzetto ha la fortuna di trovarsi in una zona comoda, appena fuori dall’autostrada, con già una piscina e un parco vicini, facile da raggiungere da Milano e dalla Svizzera. Sarebbe ideale per un centro sportivo, ma sembra manchi la spinta in Comune, né c’è la volontà di affidarsi ai privati per ristrutturare l’impianto.

Abbiamo ripercorso la storia e fatto qualche pensiero sul futuro: ora ci rimane solo la domanda dell’overtime, quella da dentro o fuori – più che altro una curiosità che ho in mente di chiedere ad Andrea da quando l’ho contattato.

OVERTIME

Torniamo per un attimo ai Vipers: come vivevate il confronto con la Saima, osannata e rimpianta dal vostro stesso pubblico?

Capisco che per i tifosi ci sia stata continuità, e certamente anche a livello societario, ma dal punto di vista di noi giocatori non era proprio un argomento di interesse. Nessuno di noi aveva giocato in quel periodo, eravamo un nucleo completamente diverso e anche l’allenatore era nuovo. Chi ha seguito entrambe le squadre, spero si sia divertito con la Saima e con noi!

Andrea, con il fratello Matteo, è stato quasi un talismano per Milano: protagonista di un’epoca straordinariamente vincente, che ora appare infinitamente lontana. Ma con un passato così alle spalle, non possiamo che credere in un futuro altrettanto felice e pieno di hockey.

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.